JStories ー 様々な食べ物の味を、個人の感覚ではなく客観的な数値データとして表示する味覚センサーの活用が広がっている。食品業界や外食産業では新製品や新メニューの開発に広く利用しており、より複雑な分析ができる人工知能(AI)を使ったセンサーも登場した。将来は消費者自らがセンサーを使って味覚を分析、自分の好みの注文をすることも可能になるといわれている。

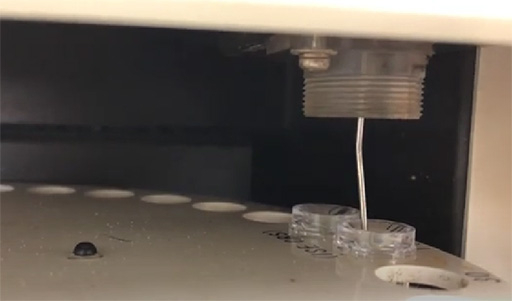

人間の味覚は「甘味」、「塩味」、「酸味」、「苦味」、「旨味」の5つの味(5基本味)で構成されており、舌にある「味蕾(みらい)」という組織でそれぞれの味を感じとる。味覚センサーはこの味蕾を構成する「味細胞」が食品に反応して発生する電圧を測定、味のデータとして表示する。

日本では世界に先駆けて味覚センサーが実用化されており、今では欧米の料理ではあまり意識されない和食独特の味覚である「旨味」も数値化できるようになった。一般向けの食品やレストランのメニューだけでなく、介護食や病院食づくり、さらには子どもたちの食育推進など、新たな利用分野も広がるとみられている。

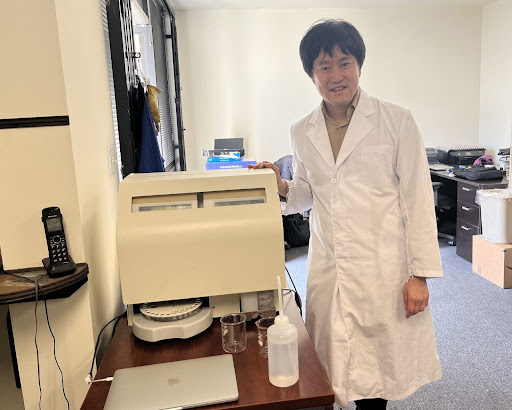

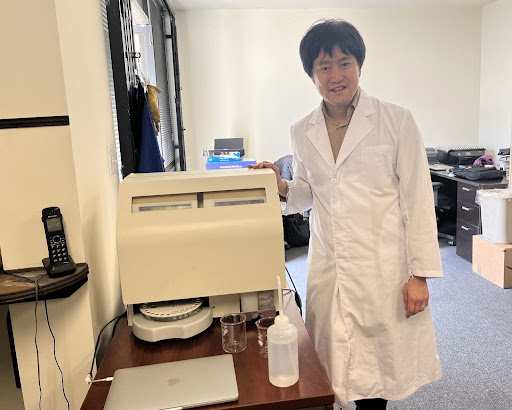

現在、味覚センサーを消費者が直接使う機会はほとんどないが、将来は「例えば、飲食店で注文をする際にアプリを使って、ワインやチーズの味覚を数値化して、自分の好みに合った最適の組み合わせを選べることができるようになる日も近い」と、味覚センサー開発企業であるOISSY(東京都港区)のCEO、鈴木隆一さんは話す。

鈴木さんが開発したのは人工知能型センサーの味覚センサー「レオ」 。従来の味覚センサーと違い、「レオ」は味蕾で感じる味覚をニューラルネットワーク(脳の神経を模倣した数式の回路)を通じて定量的な数値データとして視覚的に表示する。

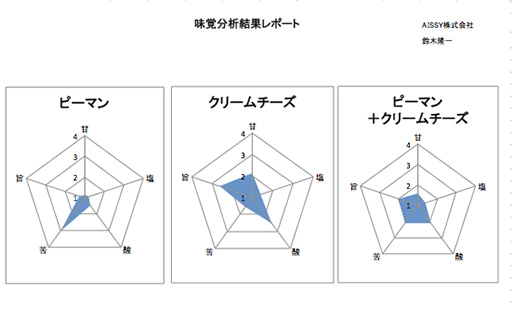

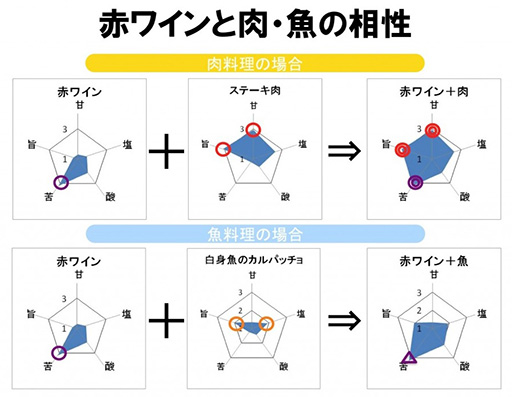

ニューラルネットワークを用いると、食材が持つ5つの味の強弱を数値化できるだけでなく、それらを様々に組み合わせ、より「おいしい」味覚を作り出すことも可能で、これまでにないメニューや新しい食べ合わせを考える上でも役立つという。

例えば、苦味を感じやすいピーマンも、クリームチーズを加えることで、酸味、旨味が加わり、味のバランスがよくなる。コーヒーに砂糖を加えていくと苦味が減ったように感じたり、みそ汁に塩を加えていくと塩味の上昇と共に旨味も増すが、そうした味の相互作用もデータとして解析できると鈴木さんは説明する。

味覚センサー「レオ」 は様々な企業で商品開発や商品のプロモーションなどに活用されている。鈴木さんによると、キリンビールは「焼酎ソーダ」と相性のよいメニューを食相性分析により数値化。住商フーズは「四元豚シルキーポーク」の販促などにもこの味覚センサーを活用している。2024年2月には、アメリカの企業での味覚分析もスタートしている。

一方、1993年に世界初の味認識装置の実用化に成功したインテリジェントセンサーテクノロジー(神奈川県厚木市、池崎秀和CEO)は、同社のホームページによると、日本だけでなく、欧州やアジアなどにも幅広く同社の味覚センサーの利用を広げている。同社の利用企業は味覚分析の研究機関から大手スーパーなどまで幅広い。

健康志向の高まりや少子高齢化が進む中で、食品メーカーや外食産業にはこれまでとは異なる商品設計が求めらる。例えば、糖質制限のある糖尿病患者に砂糖をつかわないで甘みのある商品をどのように作るのか、栄養バランスが重要な介護食や病院食をどのようにしたらさらにおいしく調理できるか、などのニーズはさらに広がる見通しで、味覚センサーが果たす役割への期待も大きい。

OISSYの鈴木さんは「味覚センサーは介護食や病院食づくり、子どもたちの食育推進にも大いに活用できる」と今後さらに利用分野が広がる可能性を指摘する。ただ、そこで問題になるのは「味覚を数値化するうえで難しいのは、一般の人の舌と味のプロの舌、また、介護や療養が必要な人と、作っている人との間にも感じる味の違いがある」という点だ。

鈴木さんは「対象になる人たちがどのように味わってくれるかを考えなくてはならない。その差をどう縮めていくのか。加えて、海外と日本の“おいしさ”には差異があり、海外における味覚の数値化はさらに難しい」と課題を指摘。同時に「そこにこそ、味覚をデータ化する価値が出てくる。今後も味覚センサーの研究を進めて、世界中の人が“おいしい”で幸せを感じられるよう貢献していきたい」と話している。

記事:大平誉子 編集:北松克朗

トップ写真:OISSY 提供

この記事に関するお問い合わせは、 jstories@pacificbridge.jp にお寄せください。

***

本記事の英語版は、こちらからご覧になれます。