J-STORIES ー 2022年4月の開始以来、もうすぐ2周年を迎えるJ-STORIES。日本初のソリューション特化型メディアとして、世界の社会問題を解決でき得る日本のイノベーションや画期的なアイデアなどを、果敢に国内外に情報発信をしてきた。前回(第1部)は、J-STORIESの前田編集長がジャーナリズムに目覚める学生時代の話、駆け出しの英字新聞記者時代の話を聞いた。今回の第2部では、前田編集長が海外でのジャーナリスト挑戦などを経て、心機一転、起業家としてアプリ開発に取り組んだ経緯について語ってもらった。

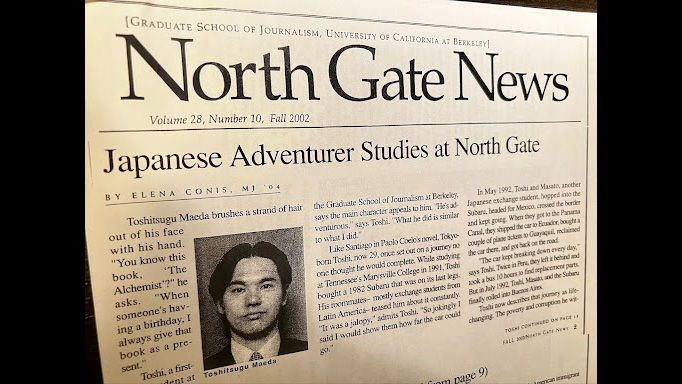

英語ジャーナリズムの本場アメリカを再訪、本格的なジャーナリズムを学ぶ

Q:前回まで、ジャーナリストになるまでの経緯を伺ったわけですが、前田編集長は順調にキャリアを重ねたジャパンタイムズを英語ジャーナリズムの世界における「メジャーリーグ」に挑戦する為に退社した、というところまで話を伺いました。さて、英語ジャーナリズムの世界におけるメジャーリーグとは何でしょうか?

前田:英語ジャーナリズムの本場といえば、特に当時(2000年代前半)は、アメリカでした。インターネットの登場で、ジャーナリズムの世界が大きく変化し始めている時期ではありましたが、9・11など世界のニュースの最前線もアメリカで起きており、また、かつて多くのピューリッツアー賞を受賞したアメリカの地方紙などもまだまだ力強い存在感を示していた時代でした。こうした世界で、自分が日本でそれまでやってきた「英文ジャーナリズム」が通用するかを試したいと思ったのです。またその後の英語メディアでのキャリアを考える上で、避けては通れない道でもありました。

Q:なるほど。ジャーナリズムの本場アメリカで腕試ししたいということだったんですね。

前田:私の場合は、まず日本でジャパンタイムズの記者をしてた時には、基本的には日本語で取材をして、英語で記事を書いていました。そのため、インプットもアウトプットも英語で行い、アメリカ人の記者と肩を並べて仕事ができるようになるか、ということが自分の中ではまず挑戦したい一つのチャレンジでした。それ以前は、アメリカに一年ほどしか住んだことがなかったので、もっとアメリカについて知りたい、さらに英語のジャーナリズムを本格的に学びたい、という気持ちも強くありました。

大学院で学ぶ一方で「マスコミ学」の講師に

Q:訪米して、いきなりアメリカのメディアに採用して欲しい、と掛け合ったということでしょうか?

前田:いきなり向こうに行ってもすぐには就労ビザが取れませんので、まずは大学院に入りました。ロータリー財団から国際親善奨学金をいただき、サンフランシスコ近郊のカリフォルニア州立大学バークレー校 (UCバークレー)のジャーナリズム大学院に入学することができました。30歳になる直前のタイミングでした。

Q;まずはジャーナリズム大学院で学び直すというステップを踏んだわけですね。そこではどのようなことをしたのでしょうか?有名なジャーナリストの話を聞くみたいな感じですか?

前田:もちろんジャーナリズムについて色々な角度から教わることもありましたが、基本は学生として、現場で取材を行うのが、一番の学びでしたね。日本では国家レベルの政治の取材が多かったのですが、アメリカでは市議会や警察、社会問題を多く取材しました。特に市議会の取材は、民主主義というものが草の根レベルでどう実際に動いていて、それによってどう政治が決断するのか、ということを学べる良い機会でもありました。バークレーの隣町の市長さんがたまたま日系アメリカ人で大変よくしていただき、他にも日系人コミュティーのリーダーの皆さんには取材などで大変お世話になりました。

Q:なるほど。では大学院生と言っても、記者として取材は続けることになったんですね。

前田:はい。他にも、学部生に「マスコミ学」を教えるティーチング・アシスタント (TA)の講師をしていました。州立大学とはいえ学費はかなり高かったので、仕事があるのは、かなり助かりましたね。10歳ほどしか違わないアメリカの優秀な学生たちに、アメリカ人でもない自分が英語でちゃんとした授業ができるのかどうか最初は不安がありましたが、日本で新聞記者として働いてきた経験が自信となり、結果的には50人ほどのクラスを受け持つことができて、大変良い機会となりました。

.jpg)

AP通信記者に。自分の記事が新聞の一面に掲載

.jpg)

Q:アメリカで「マスコミ学」教えるというのは凄いですね。大学院生と言いながらも、仕事をしていたわけですね。

前田:仕事といえば、大学院に通いながら、AP通信社のサンフランシスコ支局で記者として働きました。これは、私が20代初めの頃、AP通信の東京支局で少し働いていた経験があったということと、日本の英字新聞で記者経験があったことを評価していただけたからだと思います。

AP通信で記事を書くとニュースによっては全米や全世界に配信されますので、自分の書いた記事がグーグルやヤフーのトップニュースに載ったり、新聞の一面に掲載されたりすることもありました。一例を挙げると、松井秀喜選手を試合後のロッカールームで単独インタビューした記事が、地元の有力紙「サンフランシスコ・クロニクル」に掲載されたり、みたいなことです。そのため、大きなやりがいと誇り、そして責任を感じながら仕事をしていました。

.jpg)

Q:まさに「メジャーリーグ」を取材し、そしてご自身もジャーナリズムの「メジャーリーグ」でプレーすることができた、という感じですね!

前田:はい、幸いなことにまさにその入口に立つことができ、また大学院も無事卒業することができました。大学院に通っていた2年間の間には、APや大学の仕事など4つの仕事をしていましたので、正直勉強していたというよりもずっと働いていたという感じでした(笑)。

ただ、働くことが自分にとっては最も学びと経験になっていましたので、大学院に行きながら働けるというのは最高の環境でした。

米東西の大都市で記者修行。スペイン語も仕事に役立つ日が

.jpg)

Q:なるほど、それは理想的でしたね。大学院卒業後はどうしたのですか?

前田:カリフォルニアだけではなく、アメリカの他の都市についても知りたかったので、ニューヨーク都市圏で発行されている「Newsday」という日刊紙でしばらく記者をしました。当時乗っていた古いトヨタ・カローラを東に向かって運転しアメリカ大陸を横断、一週間ほどかけて車でカリフォルニアからニューヨークに辿り着きました。

Q:また、陸路の旅ですか!今度は南北ではなく東西だったんですね(笑)。

前田:そうなんです(笑)。現地で取材のために車が必要になるので、持ってくるようにとニューヨークの新聞社から頼まれたためです。実際に、ニューヨークでは毎日事件や事故を追いかけ、マンハッタン、クイーンズ、ブルックリンとニューヨーク市内を車で走り回る日々を送りました。警察に非常線を貼られる前に、警察無線を傍受して警察よりも早く現場に到着するということを試みていました。まさに社会部記者という日々でした。

その後、全米最大の新聞社「ガネット」に移り、また大陸を車で再度横断して(笑)、南カリフォルニアのパーム・スプリングズという砂漠地帯の美しい街で1年半ほど記者として働きました。この地域は、当時ちょうどロサンゼルスの富裕層やヒスパニック系の住民の流入が増え、人口が増加していた時期でした。ビジネスや建築ブームが起きており、アメリカの社会や文化を学びつつ、面白い話題を多く取材することができました。また英語が通じない移民の方たちを取材する際、スペイン語が大変役に立ちました。

自分のアイデンティティーを考え帰国を決意

.jpg)

Q:ここで、遂に仕事でもスペイン語が役に立ったわけなんですね。ここまで、アメリカ両岸を股にかけて順調にアメリカでキャリアを積んでいるように見えますが、前田編集長は、この後、帰国を決意されました。何故だったのでしょうか?

前田:確かに順調なキャリアだったとは思います。ただ、しばらく南カリフォルニアで記者として仕事をしていて、自分のアイデンティティーや役割は何なのかということについて深く考えるようになりました。

自分は日本人として生まれ、日本語を母国語とする訳ですが、アメリカの社会の中にどっぷり浸かって記者をしていると、日本語を使うことはまずありません。日本人であることのメリットも、ほぼ全くありません。この仕事はアメリカ生まれの人たちに任せて、自分はもっと日本と関わる仕事をすることによって、自分の能力をよりいかせ、人生のミッションを果たせるのではないかと感じるようになったのです。

Q:なるほど。そういう訳だったんですね。帰国されてからはどうしたのでしょうか?

前田:2005年末に帰国すると、ロンドンに本社を持つ国際通信社・ロイター通信に入社し、東京支局でテレビニュースのプロデューサーとしてジャーナリズムの仕事を続けました。これまでの新聞記者と違い、今度はテレビの部署でしたので、記事や原稿を書くだけではなく、撮影や映像編集、さらに自分自身がカメラの前に立って英語でのレポートも行いました。海外の放送局向けに、東京発ニュースの特派員業務を行う訳です。

新聞とは違うテレビ記者に

.jpg)

Q:それまでの新聞記者ではなく、なぜテレビの仕事にしたのでしょうか?

前田:新聞とテレビでは同じニュース・ジャーナリズムといっても表現方法が違っているので、最初は戸惑うことも多かったです。しかし、その後起業するに当たって、動画の与える影響力の大きさや、わかりやすさ、特に言語が異なる海外にビジュアルで伝えることのできる有益性など、学んだことは多くありました。

また、東京がベースでしたが、アジア全域で国際会議やオリンピック、災害なども取材しました。シンガポールやロンドンといった、ロイター通信の拠点と連絡をとりながら、世界のトップニュースと連動する形で日本やアジアのニュースを取材、配信していました。

ジャーナリズムを辞め、37歳で起業家に

Q:そのように順調にジャーナリズムの実績、キャリアを積み上げてきたわけですが、37歳で独立し、起業という道を選択します。これは何故でしょうか?

前田:まず、大手メディアではないところで自分がどこまでできるのかを勝負してみたかったのですね。自分で事業を起こしたいという気持ちが、20代の頃から漠然とありました。37才の時に子供が生まれて、独立するなら今しかない、早ければ早いほどリスクが小さくて済むと思いました。

Q:当時、インターネットやソーシャルネットワークなどの台頭により、従来のメディア業界が変わりつつある時代でしたが、そのような時代背景も関係していたのでしょうか?

前田:いくつか理由があるのですけれど、ひとつは大きなメディアが今後頭打ちになるという時代背景はありました。通信社や新聞社の将来性を疑問視する部分もありました。それと、日本人として欧米国際メディアの中で生きていて、特派員として、または海外の支局に移ってまだまだ世界を飛び回りたいという希望を持っていたのですが、時代の流れと共に特派員の数も減少し始めました。巨大企業の中で正直、どこまでやりがいのある仕事ができるのかと少し疑問に思うところがありました。

変わりゆくジャーナリズム、「客観的な報道」への疑問

Q:なるほど。ジャーナリズムに将来を感じられなかったということでしょうか?

前田:ジャーナリズムが時代に合わせて変わったことは大かったと思います。以前はジャーナリストは給与以外にお金を得ること自体がタブーで、収益を得ることは公務員が賄賂をもらうようなものだ、と言われていました。編集部と営業部は対立していて、むしろ対立していることが健全さの表れ、というような時代が90年代まではありました。僕はそのような時代にニュースの世界に入ったので、提灯記事を書くなんて強い抵抗がありましたし、20代の頃は営業の人とよく喧嘩をしていました。そんなことは絶対に書きませんと。生意気なことを言っていました。

しかしながら、2000年代半ばになって、どのアメリカの大学院でも「起業家ジャーナリズム」というのを教えるようになりました。つまりメディアが立ち行かなくなって、メディアがお金を自分たちで稼げるようにならないと、収益が確保できなくなり結果的にどんどんメディアが潰れていく。アメリカの地方紙などは実際にそれで潰れていきました。結局自分たちがなんらかの形でお金を稼げるようにならないと、ジャーナリズムやニュースが存続できない時代になっということです。

Q:ジャーナリズムではタブーだったはずの収益モデルを記者が考えるような時代になってきたということですか?

前田:今までジャーナリストはお金を稼いじゃダメだと言われていたのに、全く変わってしまいました。逆にお金を稼がないとだめよということになった。それくらいジャーナリズムの中には新しい概念が生まれていったのだと思います。

Q:なるほど。メディアが収益モデルを考えるようになるとどのような影響があるのでしょうか?

前田:従来、特に通信社のジャーナリズムには、「客観報道」という考えが強くあって、Aという意見と、Bという意見があった場合、その二つのバランスをとった上で、記者の意見を入れずに報道するという形が基本でした。しかし2000年代に入ってからオンラインメディアが台頭し、色々な収益構造が変わっていく中で、それまでタブーだった主観的な報道が逆に奨励をされていくような傾向が出てきました。

ただ、自分の所属していた通信社では、少なくとも表向きには完全に客観でやらなくてはいけないので、そのことについて迷いが生じたのだと思います。通信社は、右の媒体からも、左の媒体からも全てのメディアに使ってもらうような記事を書かないといけないので、客観が建前なのです。でも100%客観には絶対にできません。このニュースを取り上げる、取り上げないという判断を記者が意図した瞬間に、それは客観ではなくて主観になっている部分もあります。あるいは誰にインタビューして、どの部分を使うのか? これらも主観的な判断です。

東日本大震災のパーソナルドキュメンタリーが転機に

.jpg)

Q:社会やジャーナリズムが変わっていく中で、客観性にこだわる通信社では表現したいことができなかったということでしょうか?

前田:一つの転機として、東日本大震災の際に、フリーランスとしてオーストラリアの公共放送向けに、パーソナルなドキュメンタリーを作りました。ロイターでは客観的に、一人称なしで、自分の感情抜きでやっていたけれど、パーソナルドキュメンタリーということで、一人称で震災や放射能の恐怖に揺れる自分自身の家族などといった個人的な事象を取り上げたことは、自分にとっても非常に新鮮でしたし、反響も大かったです。僕が家族を置いて震災現場を取材しようとして、奥さんに怒られているところなどが、そのままドキュメンタリーに残っています(笑)。

トランプ政権誕生前の頃から、ニューヨークタイムズ等も1面でオピニオンを掲載するようになりました。これまで客観性に拘っていた大手メディアにおいても少しずつ主観を前に出すような方向になってきています。それが良いのか悪いのかはわかりませんが、100%の客観的な報道はありえないし、客観と主観は折り合いをつけながら、受け手も送り手も、どこまでが主観でどこまでが客観なのかを意識しながら、情報に接しないといけない時代が来たと強く感じました。

誰もが情報を発信する時代。「アプリ」でその手助けをしたい

.jpg)

Q:そのような中で、新聞社やオンラインメディアなどで主観的な記事を書くジャーナリズムを続けることもできたと思うのですが、起業を選んだのは何故なのでしょうか?

前田:まずは自分が表現したいということもさることながら、誰もが情報を発信する時代になった、と強く思ったのです。個人の発信を手助けするアプリを作ろう、と思い立ちました。

Q:アプリですか?

前田:はい。というのも、私は通信社時代に、動画のニュースレポートを世界に配信していましたが、そのようなことは、少し前までなら、カメラも編集機材も高額ですし、通常は不可能でした。しかし、その頃には機材もどんどん軽量化・一般化していて、私もほぼ自分一人で撮影から編集までを行っていました。ある程度の動画のスキルと英語力さえあれば、テレビニュースで放送されているようなニュースレポート形式で、誰でも情報発信ができるのでは、と気づいたのです。

Q:確かに放送機材だったカメラや編集機材は、どんどん小型化して、個人でも購入しやすくなってきましたよね。

前田:自分は日本人ですが、アメリカのテレビ局に入らなくても、アメリカにニュースを届けることができている。もちろん、私の場合は、たまたまロイターにいたから世界に自分のレポートが配信されたわけですけれども、技術的には誰でも簡単に英語での情報発信ができる時代になったと思ったのです。その為には、誰でも簡単に動画の制作と配信ができるような仕組みをまず作ろうと思いました。その仕組みが僕にとってはアプリだったのです。世に出てきたばかりのスマホを使って1分間くらいで数カットを撮影し、スマホ上またはクラウドでほぼ自動編集、撮影開始から数分以内でカット割りされた30秒のニュースレポートが出来上がるという「完パケ」アプリでした。Snapcastという名前で開発を進め、その後Reportr、Colaviと名前を変えながらピボット(方向転換)し、実際にアプリをローンチしました。

日本のビジネスにとって動画と英語で情報を発信することが大切

.jpg)

Q:ジャーナリストを辞め、まずは誰でも情報発信できるアプリを作った、というわけですが、具体的にはどのような人が情報発信を行うべきだと考えていたのですか?

前田:これは起業の一番の理由でもあったのですけれども、今後日本にとって、日本のビジネスにとって、動画と英語で情報を発信することがとても大切だと思っていました。外国通信社の記者として、国内の企業などを多数取材して強く感じたことは、海外の視聴者の目線から見て、非常に有効な動画や、外国語での発信を行なっている国内の企業がとても少ない、ということでした。とても良いアイデアや商品があるのに、情報の発信が足りていないが為に、チャンスを逃していて、非常にもったいない、と思ったのです。自分は、英語も動画の知識も元々全くなかった人間ですが、今は世界に情報を発信している。自分が獲得したノウハウを広く提供をして、日本や日本企業の情報発信の役に立ちたい。その思いを凝縮したのがアプリでした。

Q:その結果はどうだったのでしょうか?

前田:今でも発想自体は悪くなかったと思うのですが(苦笑)、ジャーナリズムからビジネスに急に転身したこともあって、ビジネスモデル面や資金調達面などにおけるノウハウや知識、人脈、スピード感などが十分になかったという反省はあります。アプリは、Appストアで販売され、ある程度のところまでは行きましたが、ターゲットユーザーの絞り込みやマネタイズ、開発リソースの確保などの課題を上手くクリアできず、大きくは花開きませんでした。

Q:前田編集長の見通し通り、今や、SNSで携帯だけで自分で動画を編集する時代が来たわけですが、アプリにするには、ちょっと時代が早すぎましたか?

前田:時代に合わせてアップデートする必要があったのですが、エンジニアのリソースも足りなくなり、2016年に、サービスとしては一旦、休止しました。今、思い返しても、もう少し上手くやれば、TikTokのようになれたかもしれないというポテンシャルはあったと思います(笑)。少し遊び心が足りなかったのかもしれません。当時の僕にもっと起業家としてのセンスと経験があったら、面白い、今流行りのショートビデオを作るツールになっていたかも知れませんね。

Q:そうやってポテンシャルのあるアプリ作りを休止した後は、どうされたのでしょう?新たに別のアプリを作ろうと思ったわけではなかったのですね?

前田:そのころの僕は、起業家としてビジネスに集中するあまり、ジャーナリズムを一度は捨てていました。しかし、アプリのサービスを休止させたタイミングで、自分の原点、アイデンティティは何か?に立ち返ってみる必要性が出てきたのです。

ージャーナリストとして日米を股にかけて、順調なキャリアを積んだ前田編集長も、一念発起して起業して取り組んだアプリ作りは、思った通りの結果を得られないまま休止に。第三部はいよいよ最終回。一度は捨てたはずのジャーナリズムにもう一度チャレンジした理由、自分が体験したからこそわかるスタートアップの気持ち、そしてJ-STORIESにかける思い、将来のビジョンなどについて語ってもらいます!

(第2部 終わり。第3部へ続く)

記事:一色崇典 編集:北松克朗

トップ写真:前田利継 提供

本記事の英語版は、こちらからご覧になれます

この記事に関するお問い合わせは、 jstories@pacificbridge.jp にお寄せください。

.jpg)

![[インタビュー] 長年のスタートアップ・ウォッチャーが予測:日本の「ユニコーン」はもっと増える](https://storage.googleapis.com/jstories-cms.appspot.com/images/1691573339231%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202023-08-09%2018.25.29_smallthumbnail.png)

![[ディスカッション] 日本初のソリューション特化型メディア「J-STORIES」が目指す新しいメディアのカタチ](https://storage.googleapis.com/jstories-cms.appspot.com/images/1693454881837_O9A4461_smallthumbnail.JPG)