J-STORIES — 2024年4月から適用されたトラックドライバーの時間外労働への上限規制で、ドライバーが人手不足となり、トラックの輸送能力が落ちることによって輸送の遅延や、輸送そのものが断られるような事態が懸念されている。いわゆる「物流2024年問題」と言われるもので、2030年までに、年間3割以上の物資が未配達になる危険性も指摘されている。

こうした中、日本の物流の在り方を抜本的に改革し、効率化することで、この問題を解決できる、と主張するウズベキスタン出身の若い起業家がいる。

今年(2024年)、日本でスタートアップ「Logistical」を共同設立し、現在、CEOとして同社を率いるシャフボズ・カイリロエフさんだ。

カイリロエフさんが注目したのは、営業用トラックの積載率の低さである。営業用トラックの積載率は、過去10年の年間平均で40%程度にとどまり、つまり走行中の営業用トラックの約6割が荷台をほぼ空のまま運行しているという非効率な状態にある。このことは、運用効率の低下を招くだけでなく、トラックドライバーの人手不足を一層深刻化させるほか、燃料の浪費や排出ガスの増加といった問題も引き起こしている。

カイリロエフさんは、この「低い積載率」の原因となっている復路のトラックに着目し、物流会社が利用可能な運送業者と荷物を効率的にマッチングさせることで、積載効率を劇的に向上させ、同時にトラックドライバーの人手不足といった課題も解決できると主張する。

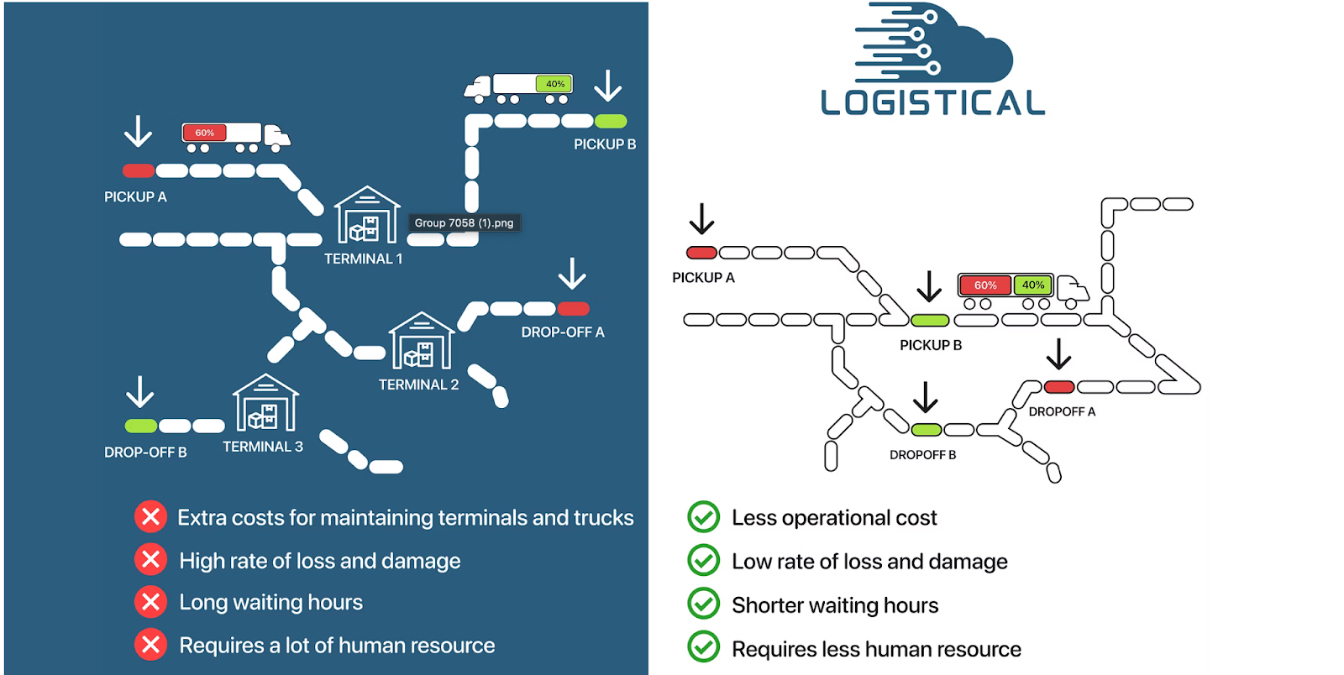

その仕組みとして、カイリロエフさんの立ち上げたLogisticalでは、AI技術を使ってルートが重なる物流企業同士がトラックの積載スペースを共有する「共同配送」システムを作り上げた。この仕組みでは、従来は手作業で行われていた物流企業間のマッチングを、AIを活用し、目的地や商品、必要なスペース量を入力するだけで瞬時に実現できる。これにより、コスト削減だけでなく、二酸化炭素排出量の削減にも貢献することが可能だ。「私たちの目標は、業務を最適化し、日本の配送業務における効率性と持続可能性を高めることです」と、カイリロエフさんは話す。

なぜウズベキスタンから日本へ?

思春期の頃から海外での生活に関心を持っていたカイリロエフさんは、ドイツ語の高校に通ったが、ドイツの文化にはうまく溶け込めなかった。そんな彼に、東京に3年間住んでいたことのある教師が、日本への留学を提案した。「その先生は日本や日本文化についてたくさん話してくれました。それに加え、自分でも調べていくうちに、日本の文化はウズベキスタンの文化に近いと気づきました」。大学進学のために日本にやって来た後、カイリロエフさんは「私たちの文化は多くの点でとても似ている」と実感し、ドイツ語を使う学校でんでいたときよりも「もっと居心地が良く、もっと自分らしくいられる」と感じたと話す。この経験が、「どうしても日本でビジネスを始めたい」という強い動機につながったのだという。

ドライフルーツ、引越し支援を経て、「物流」と「マッチング」を学ぶ

2019年に東京国際大学への留学をきっかけに来日したカイリロエフさんは、在学中に、ベンチャービルダー企業にインターンとして参加した他、いくつかのアルバイトも経験した。これらの経験を通じて、日本の労働環境に慣れることができたが、最終的には「他人のために働くことにはあまり興味がない」と気づき、自分自身のプロジェクトを立ち上げる決意をしたという。

カイリロエフさんは、就学中に、ウズベキスタンからのドライフルーツを主とした商品の輸出物流(eコマース)スタートアップを起業。その後、渋谷区がサポートするグローバル環境で起業を目指す学生向けの創業支援施設Japan's Venture Academy(ジャパン・ベンチャー・アカデミー、JVA)に参加し、そこで知り合った仲間たちと共に、日本語が話せない外国人向けに、フリーランスのドライバーを結びつける、引っ越し支援の起業も行った。いずれも市場規模が小さく、長くは続かなかったが、こうした経緯で学んだ「物流」や「マッチング」のノウハウを活かして、より広範囲な物流問題に対応するアイデアが浮かんだという。

トラックの積載率は、世界的な問題

こうした中で、カイリロエフさんは、アジアの運送業界における驚くべきギャップを発見した。日本では営業用トラックの6割が空荷で走行していることは述べた通りだが、OECD(経済協力開発機構)によると、アジアの各国においても、営業用トラックの約40%が空荷で走行している。米国ではその割合が約36%、ヨーロッパでは27%にのぼっており、営業用トラックの積載量の非効率問題は、世界的に共通の課題となっているというのである。

トラック業界を改革するためのアプローチ

カイリロエフさんは、トラック運送業界の物流に注目する理由の一つとして「2024年問題」を挙げる。「2024年問題」とは、2024年4月に施行された規制を指し、トラックドライバーの年間時間外労働時間を960時間に制限する(年間の拘束時間は原則3300時間以内)という内容で、この規制は、業界内で広く見られる過労問題への対応として導入された。

EU(欧州連合)ではトラックドライバーが週最大56時間、年間およそ2,900時間まで働くことが許可されており、アメリカでも週の最大労働時間で計算すると年間で3,600時間まで働くことが可能であることを考えると、日本のトラックドライバーの労働時間は年間で欧米とほぼ同水準にまで改善されたことになる。

こうした新しい規制により、すでに深刻化しているドライバーの労働力不足が一層悪化し、このままの状況が続けば、2030年までに毎年35%の貨物が未配達となるとの予測もある。

「35%というのは非常に大きな数字です……。これは経済全体にとっても重大な問題になると思います」とカイリロエフさんは話す。

とはいえ、カイリロエフさんは、問題解決が労働時間の増加に依存すべきだとは考えていない。「私が驚いたのは、トラック運転手が平均して1日に16から18時間も働いているということです。週ではなく、1日ですよ。私なら1日に13時間働くだけでも、ヘトヘトになってしまいます」。カイリロエフさんのアプローチは、AIツールを活用して物流の効率化を進め、配送に必要な労働量を減らし、長時間労働の必要性を排除しながらも、タイムリーな物流を維持していくというものだ。

Logisticalは、「共同配送」という考え方に重点を置いている。これは、同じ地域に向かう配送をAIを使ったマッチングを活用してまとめる仕組みを作ることで、トラック輸送システムの効率を大幅に向上するというものだ。例えば、ある会社がトラック積載量の40%しか必要としない場合、残りの60%を他の会社と共有することで、トラックの費用を分担できる。

Logisticalは、AIを活用し従来の物流手法に対する認識を変えようとしている。依然として、多くのトラック運送会社で、従業員は手書きで報告書を作成し毎日提出することを求められているが、代わりに人工知能によるシステムを導入すれば、このプロセスを大幅に効率化し、時間とエネルギーを節約できるという。現在はサービスのテスト段階だが、「最初のテスト企業から、彼らが自社のプロセスをより明確に把握し、トラック運送をより効率的に管理できていることが見て取れた」と、カイリロエフさんは自信を示す。

外国人として日本でビジネスを運営する

外国人が、日本のビジネス文化を理解し適応するには数々の課題がある。「適切なビジネス会話をするためには、質の高い会話をする必要があります」。カイリロエフさんは、言語が信頼関係の構築に重要であることを認識しているとJ-STORIESの取材に対して話す。彼は早い段階で、日本語を学ぶことは単なる会話のためだけではないと気づいたという。「ビジネスミーティングでは、ビジネスの話だけでなく、少し個人的な話もするようにしています。特定のトピックについての感想を尋ねたり、何かしらの個人的な関係、友好的な関係を作ることが大切だと感じています。このような関係は、日本以外のビジネスではあまり経験したことがありません。」

カイリロエフさんの語学力は、様々なバックグラウンドを持つメンターや同僚たちと意義あるパートナーシップを築くのにも役立っている。彼がジャパン・ベンチャー・アカデミーに参加した後、渋谷スタートアップ支援センターはLogisticalにオフィススペースや追加の支援を提供し、その成長をサポートしている。

カイリロエフさんはまた、Logisticalが、日本で物流分野に特化した数少ない外国系スタートアップの1つであることを誇りに思っている。多くの文化を経験した彼は、世界中の人々とつながる能力がLogisticalの成長に役立つと感じている。「私たちの主な独自性の1つは、グローバルな視点で考えられることだと思います」と、カイリロエフさんは話す。

Logisticalの未来

カイリロエフさんはLogisticalをグローバルに展開することを視野に入れているが、当面は日本の市場に焦点を当てている。彼は、日本の物流には、効率性を改善できる余地があると考えており、「効率を高め、日本社会が直面する物流の課題を解決する」ことを目標として、Logisticalを市場で急成長する存在として位置付けようとしている。

「もしこの記事を読んでいる方の中で、同じようなビジョンを持っていたり、協力やコラボレーションに関心があったり、物流について話したい、あるいはアイデアを交換したいという方がいれば、ぜひご連絡ください。私は人と交流することが本当に好きですので、興味があればぜひ声をかけてください」と、取材の最後にカイリロエフさんは付け加えた。

翻訳:藤川華子

編集:一色崇典

トップ写真:J-STORIES (Anita De Michele)

この記事に関するお問い合わせは、jstories@pacificbridge.jp にお寄せください。

***

本記事の英語版はこちらからご覧になれます。